Für den SSB und CW Betrieb auf dem 2m Amateurfunkband konnte ich das Gerät zusammen mit einem linearen Netzteil in gepflegtem Zustand von einem freundlichen OM erwerben.

Ab 1980 gebaut, fasziniert an dem, für den Mobilbetrieb geeigneten, kompakten Transceiver, neben der soliden Technik, das grün leuchtende Fluoreszenz Display. Mit schaltbaren 10W/1W ist er kein Leistungswunder, doch ordentliche Empfangsleistung und saubere Modulation erlauben einen entspannten Funkbetrieb abseits der FM Relais.

Da die Speicher nicht bedienbar waren und die Modulation auf Schmalbandrelais angepasst werden musste, ausserdem beim Einschalten manchmal seltsame Zeichen auf dem Display erschienen und das Gerät dann erst nach einiger Zeit, oder gar nicht arbeitete, habe ich es heute zerlegt und dabei die Arbeitsweise der Mikroprozessorsteuerung näher betrachtet.

Das Handbuch enthält Abgleichanleitung und Schaltpläne, von denen ich erst einmal das Connection Diagram

verwendete, mir einen Überblick über die Bedien- und Funktionseinheiten des FT-480R zu verschaffen. Als erstes Schaltungsdetails fiel mir die Abzweigung der Stromversorgung über den Schiebeschalter auf der Rückseite neben der 13.5V Buchse auf.

Auf dem Schaltplan des Prozessorboards (Control Unit

) finden sich dann auch zwei 7805 Spannungsregler, einer wird über den frontseitigen Lautstärkeregler eingeschaltet und versorgt das Display und die Hauptplatine, der zweite versorgt im wesentlichen den Prozessor und seinen Taktgenerator. Oberhalb dieser Regler eine 10V Spannungsquelle aus Längstransistor und Zenerdiode für die LEDs des S-Meters und Treiber-IC TA7612AP. Daneben erzeugt ein diskreter Upkonverter 24V, die über eine Reihe Transistoren oberhalb der CPU die Segmente des Fluoreszenz Displays versorgen.

Rechts neben der CPU befindet sich der Encoder des Hauptabstimmknopfes, aufgebaut aus 3 Standard CMOS Logik ICs; in der linken, unteren Ecke zwei Transistoren für TX und Busy LEDs.

Nach Speicher, RAM und ROM, sucht man dagegen vergeblich. Der 4bit Prozessor, mit wenigen GND und 5V Pins, aber vielen I/O Anschlüssen, läuft, sobald eine Stromversorgung vorhanden ist - das Programm merkt sich die Frequenzen der Speicher und des zweiten "VFO" und gibt diese, nach Drücken der entsprechenden Taste, einfach wieder an die PLL aus. Ein kleiner Quarzoszillator erzeugt den Prozessortakt und links von diesem ein Vierfach NAND in Verbindung mit RC-Gliedern das RESET-Signal.

Mit zwei Reihen auffälliger Pullup- und Pulldownwiderständen an der Vielzahl von Ein- und Ausgangspins der CPU, wird ein ständig wiederkehrendes Bitmuster an den Anschlüssen Dx, Fx und weiteren, nach ihrer Funktion benannten Leitungen gebildet, welches die Schalter der Frontplatte, an der Unterseite des Gerätes und im Handmikrofon dem Prozessor an den Eingängen Cx zurückliefern. Die Leitungen sind dabei mehrfach belegt, durch Dioden entkoppelt und an den zurückgelieferten Mustern erkennt das Programm die Schalterstellungen.

An diese Multiplexmatrix angeschlossen sind auch die Dioden D6-D11 zur Kennzeichnung der Exportvariante zur Freigabe der verschiedenen Frequenzbänder für die PLL.

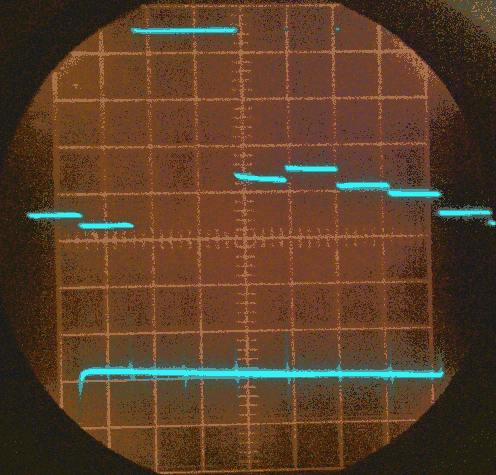

Unten sieht man einen Frame, an den kleinen Überschwingern sogar die einzelnen Bits. Oben den Eingang C0, alle Taster gedrückt. Die drei Taster, mit denen die Folge beginnt, haben durch Alterung einen höheren Widerstand und die Logik erkennt sie nicht als gedrückt, im Gegensatz zu den beiden folgenden.

Die Taster sind in der Frontabdeckung gekapselt und nicht ohne weiteres für Kontaktspray zugänglich; so habe ich zunächst auf einen Reparaturversuch verzichtet.

Nachtrag DL1ANY: .. diesen Taster gereinigt.

Dazu muss er ausgebaut und geöffnet werden. Es ist etwas fummelig und man muss aufpassen, dass das Kontaktstück aus

leitendem Gummi nicht irgendwohin in die Unendlichkeit des Arbeitsplatzes verschwindet.

| CPU Pin | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 37 | 38 | 39 | 40 | 10 | 11 | 33 | 34 | 36 | 22.23 |

| Signal | C0 | C1 | FMM | C3 | D0 | D1 | D2 | F0 | F1 | F2 | F3 | PLL Data | PLL Clock | PLL Latch | TX Inh |

(Key Lock) |

CPU Clock |

Die Leitungen der Flachstecker sind, von der Gerätefront gesehen, spiegelbildlich, sonst aber in der Reihenfolge, wie im Schaltplan gezeigt, belegt. Durch die Entkopplungsdioden sind Signale einer Gruppe immer nur vor diesen zu messen, zB. die Taster nicht auf den Flachsteckern.

Signale an die PLL werden nur bei Änderungen ausgegeben und waren für mich, ohne Speicheroszilloskop, nicht sichtbar.

Zwei Minuten nachdem ich erwähnte, daß ich das Gerät reparieren möchte, hatten sich bereits 3 Stationen gemeldet, die von seltsamen Zeichen auf dem Display berichteten. Tritt der Fehler nur sporadisch auf, oft ist das Gerät sogar nach Minuten bedienbar, müssen nicht gleich Display oder Treibertransistoren defekt sein.

Der Prozessor und sein Oszillator werden nicht aus der Stromversorgung gespeist, die man mit dem Drehknopf auf der Frontplatte einschaltet, sondern aus dem eingangs erwähnten Abzweig über den Schalter auf der Rückseite des Gerätes und einem eigenen 7805 Spannungsregler. Der Oszillator ist recht unkritisch, so daß der Prozessor "irgendwie" zum Laufen kommt, doch das RESET Signal wird mit einem Verzögerungsglied erzeugt. Wird nun ein Netzteil eingeschaltet, läuft der Prozessor an, unabhängig vom Schalter auf der Frontplatte. Ist die Betriebsspannung noch undefiniert, wenn das RESET Signal erzeugt wird, startet das Programm unter Umständen nicht richtig.

Ein OM schlägt vor, den Kondensator C01 am Oszillator auf 0,47uF zu vergrößern.

Aus der Beobachtung ergibt sich für das Gerät eine Prozedur, mit der ich guten Erfolg habe: Das Gerät an der Frontplatte ausschalten, danach den Schalter auf der Rückseite, dann das Netzteil. Noch wichtiger, das Einschalten in umgekehrter Reihenfolge, führt dazu, daß beim Schalten auf der Rückseite, das Netzteil schon betriebsbereit ist.

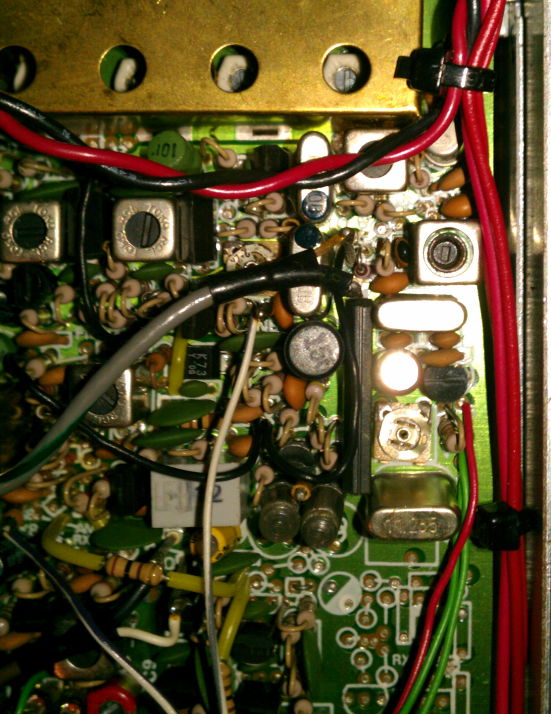

Aktuelle Repeater bestehen auf eine Begrenzung der FM Modulation auf 12,5kHz Hub, oder verweigern den Betrieb. Meinen Dank an DL1ANY, Georg, der mich auf das, im Handbuch nicht erwähnte, Trimmpotentiometer VR09 aufmerksam machte. Der Schaltplan des Mainboards zeigt ihn in der untersten Zeile weit links an Pin 4 von Q57, TC5082, dem Quarzoszillator für die Tonruffrequenz von 1750Hz und auf der Platine ist er zwischen den beiden Quarzen zu finden, oberhalb der unbestückten AM Modulation. Der Ausgang dieses Potentiometers führt direkt auf das Abgleichpotentiometer VR05 für den FM Hub in der darüberliegenden Zeile ganz links.

Der Schleifer VR09 stand etwa in Mittelstellung und das Relais öffnete nicht. Das Potentiometer nach links drehend, suchte ich den Punkt, ab dem das Relais öffnete. Vom Linksanschlag dann so weit aufgedreht, bis das Relais eben öffnete. Danach zwischen die beiden Punkte gestellt, etwas in Richtung des zuerst gefundenen Punktes mit größerem Hub, aber ausreichend Toleranz für veränderte Bedingungen – das FT480R im Jahr 2015 angekommen.

Mit VR09 wird die Ausgangsspannung des Oszillators für den Tonruf eingestellt. Natürlich läßt sich auch ein vollständiger Abgleich der FM Modulation an VR05 durchführen.

Der doppelte Drehschalter für Speicher und Schrittweite war locker. Der obere Knopf hat eine Madenschraube und ist schnell entfernt. Der untere hat zwei Schrauben, wenn man das beachtet, muss man sie auch nicht ganz herausdrehen, hi. Um die Schrauben gut erreichen zu können, mit dem Schalter zuvor Speicher 3 wählen.

Auf die Mutter passt eine Nuss ohne Antrieb, womit sie sich dann von Hand ausreichend anziehen läßt.

sind im Internet zum FT-480 einige zu finden, etwa 9k6 PR Modemanschluss am Diskriminator und sogar ein Anschluss an die Varaktordiode, um die Sendermodulation direkt vorzunehmen. Man erreicht so eine saubere Modulation im TX, die sich für den Satellitenbetrieb eignet. Es ändert sich aber die Frequenz relativ zur angezeigten Frequenz um 5kHz, was entweder beim Ablesen beachtet, oder abgeglichen werden muss.

Im SSB Betrieb sendet das FT-480R immer mit 10W. Um auch hier auf 1W umschalten zu können, existiert ebenfalls eine Umbauanleitung.

Zur Frequenzerweiterung sind die Dioden entsprechend der Angaben aus dem Servicehandbuch umzurüsten, in Deutschland bietet sich der Umbau auf Modell E an: der Abstimmbereich vergrößert sich auf 143,5MHz bis 148,5MHz, Schrittweiten und Tonruffrequenz bleiben erhalten.

Ich wünsche mir, dem erfahrenen HF Praktiker Mut gemacht zu haben, sich auch bei Problemen mit den Logikeinheiten seinem Yaesu Radio zuzuwenden. Sie sind ebenfalls solide entworfen und gebaut und beschränken sich, außer den für die Qualität notwendigen Bauteilen, auf das nötige und sind ebenso übersichtlich dokumentiert, wie die analogen Schaltungen.

Anstelle langer Beschreibungen, hätte ich gerne Schaltplanauszüge gezeigt. Das deutsche Handbuch ist „Copyright Richter & Co. 1980“, doch ist die Lizenzlage unklar.

Das Servicehandbuch ist im PDF-Format erhältlich.

55 & vy 73 Martin – DK4MA (JN49FL) – dk4ma AT qsl DOT net – www.qsl.net/dk4ma