Antennen

Antennen bieten eine schier unerschöpfliche Quelle an Diskussionsstoff und sind ein dankbares Betätigungsfeld für den noch selbstbauenden Funkamateur.

Für mich persönlich kommt noch folgende Einschränkung hinzu: Heidelberg ist ein teures Pflaster. Das bedeutet, dass die Grundstücke bei uns relativ knapp bemessen und hoch verdichtet sind - beides keine idealen Voraussetzungen zum Aufbau größerer Antennenanlagen. Zwangsläufig liegt mein Schwerpunkt daher auf stark verkürzten oder vertikal aufgebauten Strahlern.

Nachfolgend ein Überblick über die mir zur Verfügung stehenden Antennen und ein paar Ideen, die mir beim Selbstbau gekommen sind und vielleicht auch für andere Projekte hilfreich sein können.

Meine Antennen

- WiMo GPM-1500 Breitband Vertikal für 160 - 10 m

- Eigenbau-Drahtantenne für 160 m

- Eigenbau-EFHW für 40-20-15-10 m

- Eigenbau-HB9CV für 6 m

- Diamond X30 Duoband für 2 m und 70 cm

- Eigenbau-Vertikaldipol für 2 m

- Tonna 9 El-Yagi für 2 m (horizontal)

- Tonna 9 El-Yagi für 70 cm (vertikal)

Die beiden Yagis befinden sich in rund 10 m Höhe auf einem ehemligen Fahrleitungsmast der Bahn und können über einen HAM-IV-Rotor gedreht werden.

Selbstbau einer HB9CV

für 6 m

Über den grundsätzlichen Aufbau und die Bemessung dieser Antenne gibt es meinerseits gar nicht so sehr viel zu berichten, da ich mich im Wesentlichen an den Bauanleitungen von Martin Steyer, DK7ZB aus der Zeitschrift „Funkamateur“ 12/1997 S. 1446 ff. und von Frank Sichla, DL7VFS aus dem Buch "Die HB9CV-Antenne - Erfolg mit einfachen Richtantennen für KW und UKW" aus dem VTH-Verlag orientiert habe. Trotzdem möchte ich zumindest zwei Details ergänzen, die ich meiner Meinung nach ganz pfiffig gelöst habe :-)

Meine HB9CV-Antenne besteht aus dem „Altmaterial“ einer GAP Titan, die vor längerer Zeit einer Baumfällung auf dem Nachbargrundstück zum Opfer gefallen ist. Etliche Aluminiumrohre waren noch sehr gut zu gebrauchen und wurden deshalb vorsorglich eingelagert. Gewöhnungsbedürftig für uns sind nur die Rohrdurchmesser, die sich nicht an unseren gewohnten mm-Werten orientieren, sondern anscheinend an amerikanischen Maßen.

Als Isolierklötzchen für die Anpassleitungen verwende ich

normalerweise gerne die grauen Klemmschellen für

Elektro-Installationsrohr aus dem Baumarkt. Aufgrund des ungewohnten

Rohrdurchmessers waren diese aber entweder alle zu klein oder

deutlich zu groß. Fündig geworden bin ich im Internet bei Zubehör

für Drucklufttechnik. Dort gibt es schwarze Klemmschellen, die exakt

passen. In die Klemmschellen habe ich jeweils eine Einkerbung

gefeilt, in welcher die Anpassleitung liegt. Zusätzlich gesichert

habe ich das Ganze dann noch mit einem Tropfen Sekundenkleber und

einem Kabelbinder.

Als Isolierklötzchen für die Anpassleitungen verwende ich

normalerweise gerne die grauen Klemmschellen für

Elektro-Installationsrohr aus dem Baumarkt. Aufgrund des ungewohnten

Rohrdurchmessers waren diese aber entweder alle zu klein oder

deutlich zu groß. Fündig geworden bin ich im Internet bei Zubehör

für Drucklufttechnik. Dort gibt es schwarze Klemmschellen, die exakt

passen. In die Klemmschellen habe ich jeweils eine Einkerbung

gefeilt, in welcher die Anpassleitung liegt. Zusätzlich gesichert

habe ich das Ganze dann noch mit einem Tropfen Sekundenkleber und

einem Kabelbinder.

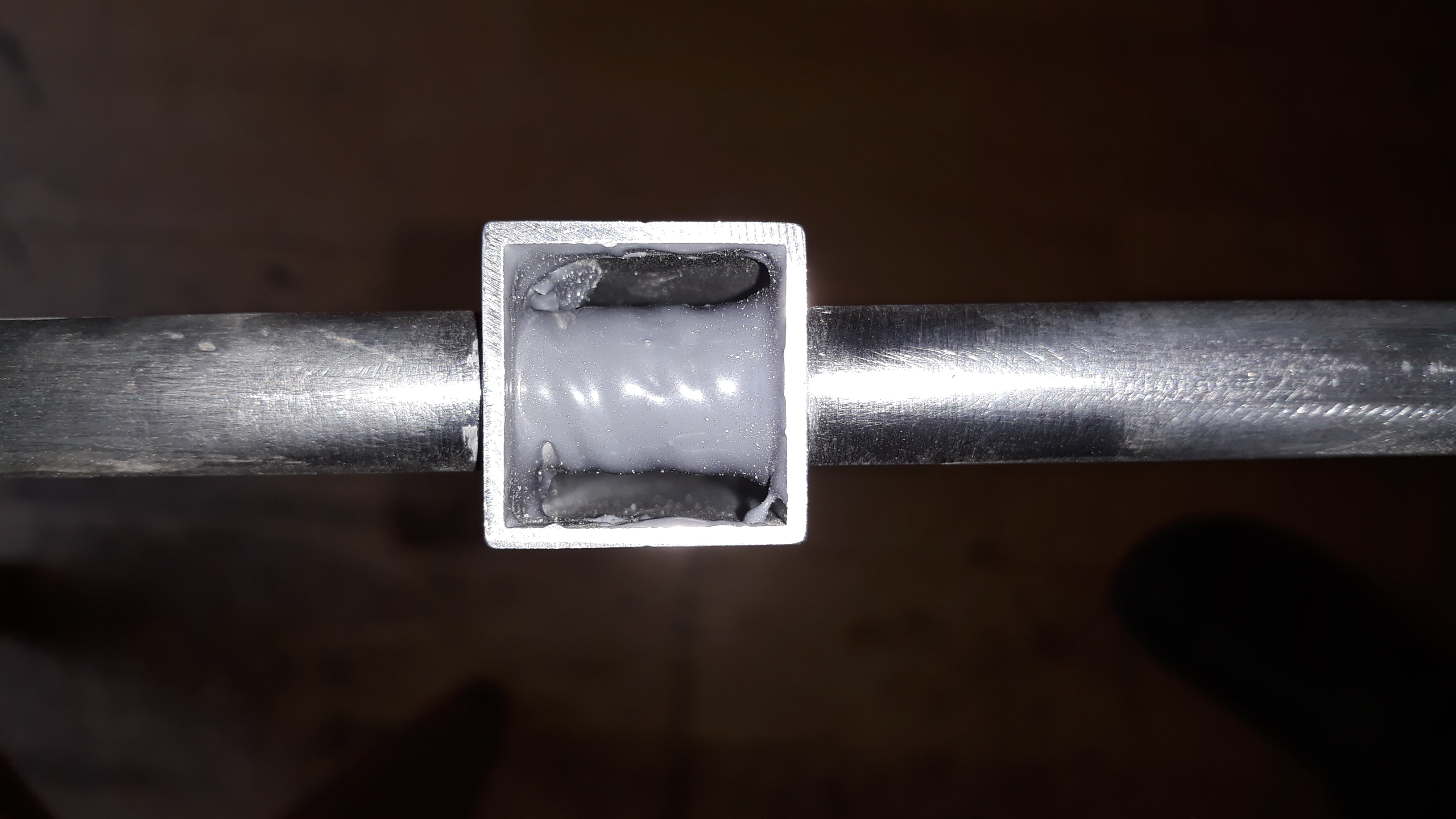

Zuvor hatte ich mir über die Befestigung der Antennenelemente, die den Boom durchdringen, Gedanken gemacht. Als Alternative zum Durchbohren und Verschrauben von Boom und Elementrohr finden sich in der Literatur und im Web Vorschläge mit Schlauchbindern. Das Prinzip dieser Idee habe ich aufgegriffen, allerdings statt der Schlauchbinder Flüssigmetall-Klebstoff („UHU Flüssigmetall“) verwendet.

Das Boomrohr wird so durchbohrt, dass sich das Element ohne allzu

viel Spiel gerade noch hineinschieben lässt. Die Klebermischung wird

zubereitet und mit einem Spatel, alten Schraubendreher o.ä.

innerhalb des Boomrohrs auf das Antennenelement gestrichen. Durch

vorsichtiges Drehen und leichtes Hin- und Herbewegen des Elements

lässt sich der Klebstoff in gewissen Grenzen modellieren und sauber

bis an die Innenwände des Boomrohrs verteilen.

Nach dem Aushärten ist die Verbindung absolut fest. Das Element

lässt sich im Boomrohr selbst unter Benutzung von Werkzeug weder

verschieben noch verdrehen.

Natürlich funktioniert das nur dort, wo das Antennenelement auch von außen zugänglich ist, also z.B. an den Boomenden – aber das ist beim Schlauchbinder ja auch nicht anders.

Mit einer selbstgebauten Kreuzschelle aus U-Bügeln auf einem kleinen Stahlblech ist die Antenne auf einem Alu-Steckmast aus ehemaligen DDR-Beständen (DA-01-Dipolantenne) montiert.

Selbstbau einer extrem

verkürzten, endgespeisten Drahtantenne

für 160 m

Bei dieser Antenne handelt es sich mehr um ein Experiment. Ziel war es, mit einer vorgegebenen Länge (nämlich der unseres Grundstücks) ein bestimmtes Band abzudecken.

Auf der Webseite von Bernhard Bornschein, DL7XF gibt es ein ganz elegantes Tool zur Berechnung der notwendigen Verlängerungsspulen.

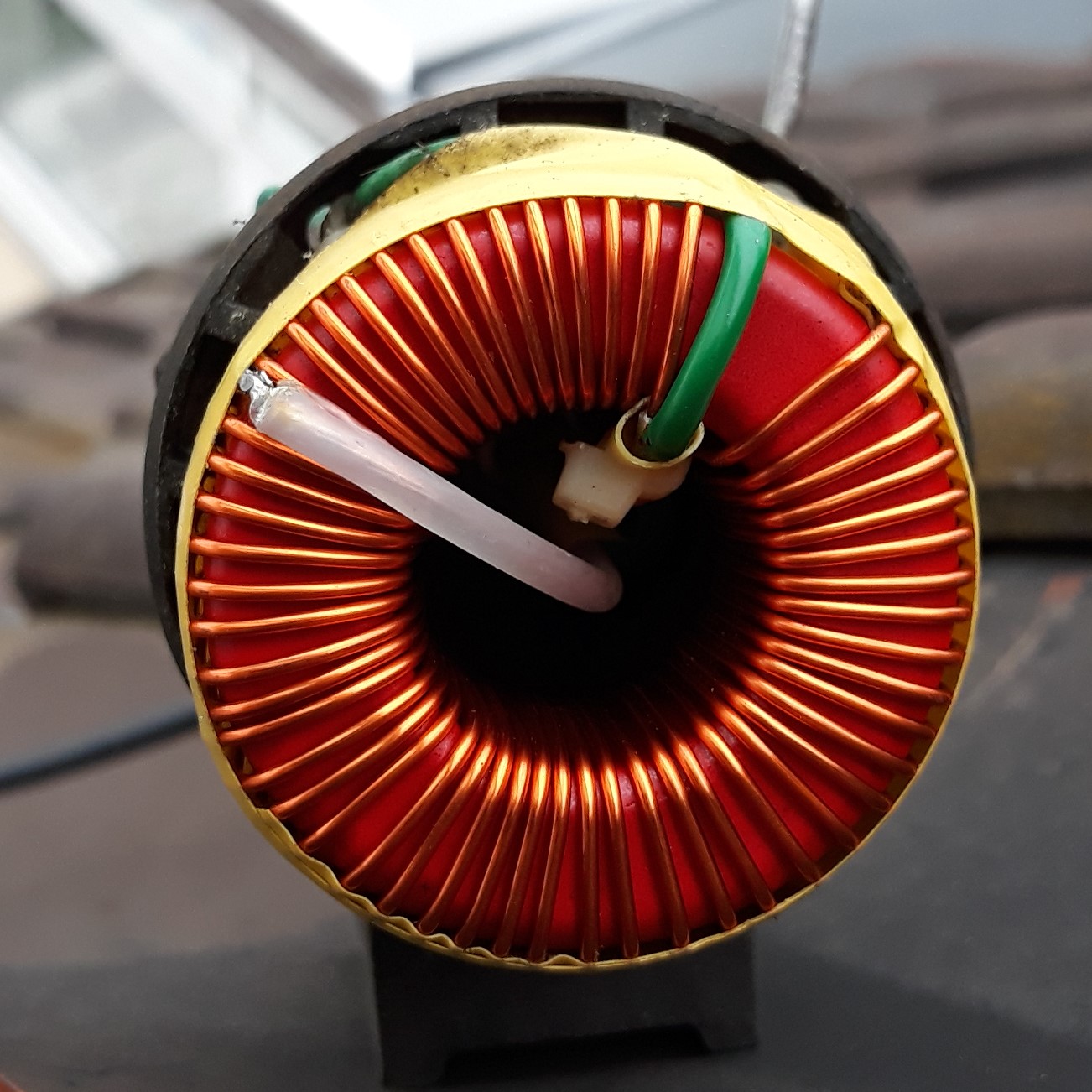

Da ich aber statt einer Luftspule eine Ringkernspule verwenden wollte, habe ich für deren Dimensionierung ein weiteres Werkzeug, diesmal von der Webseite der Hochschule Stralsund benutzt.

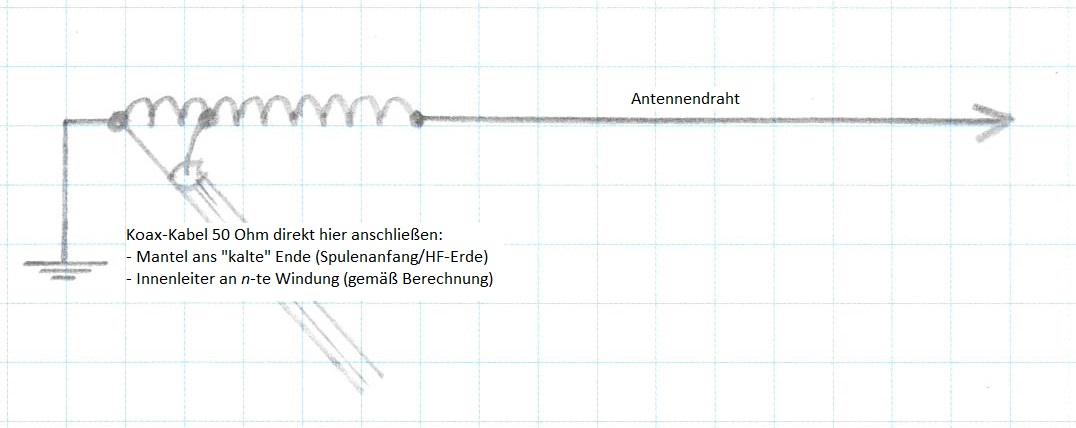

Die Schaltung reduziert sich tatsächlich auf das, was wir mal im

Lehrbuch gelernt haben ...

Der Charme dabei: Die Spule dient gleichzeitig sowohl der

elektrischen Verlängerung, als auch der Impedanzanpassung an 50 Ohm

- daher die Ankopplung an der 13. von 52 Windungen.

Zur praktischen Ausführung habe ich die Spule auf einen Ringkern T184-2 gewickelt und in einen Übergangskopf aus der Fernmeldetechnik eingebaut. Die Idee dazu stammt von Klaus Böttcher, DJ3RW und hat sich bestens bewährt.

Die Resonanz bei Bandmitte war auf Anhieb gegeben. Zu den Bandenden steigt das SWR merklich an, das muss dann der Tuner erledigen.

Klar, dass bei solchen Kunstgriffen der höheren Art kein besonderer Wirkungsgrad zu erwarten ist. Wie gesagt handelt es sich aber auch mehr um ein Experiment. Die Alternative bei mir wäre, auf 160 m nicht QRV zu sein ...

Selbstbau eines Dipols

für 2 m

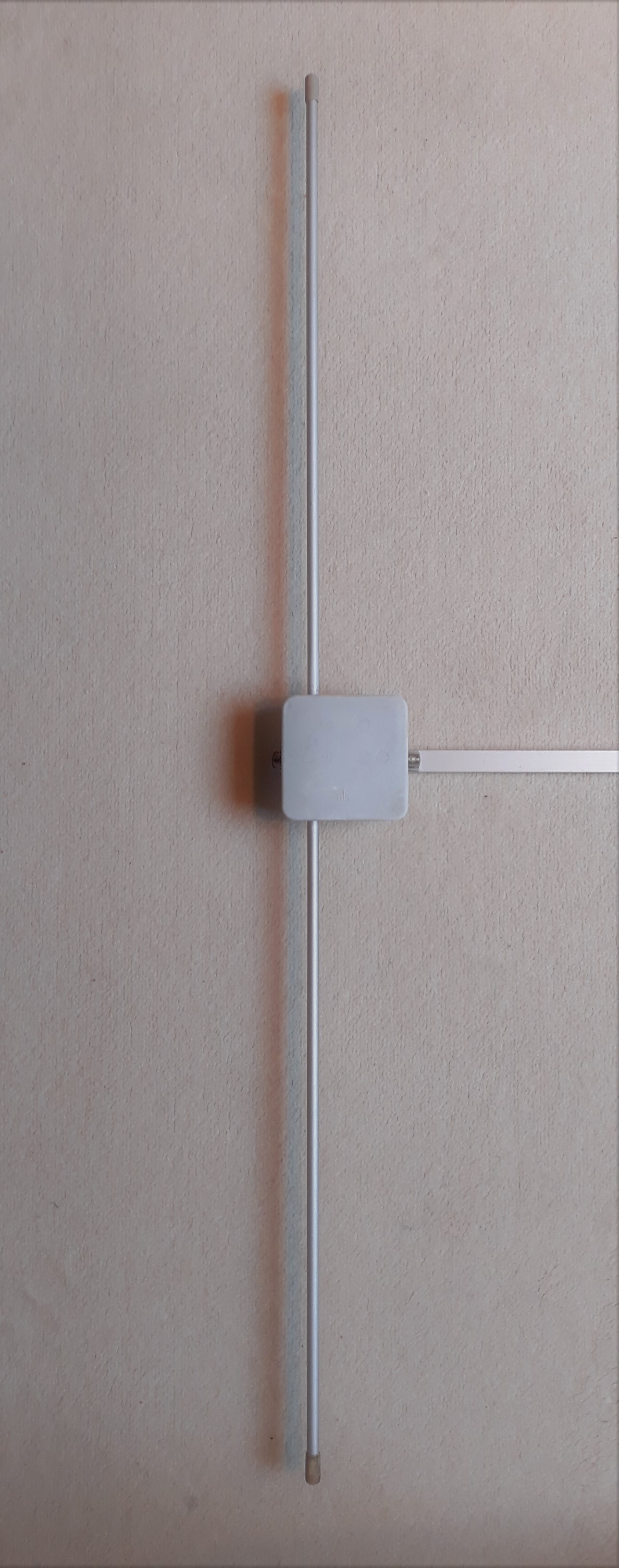

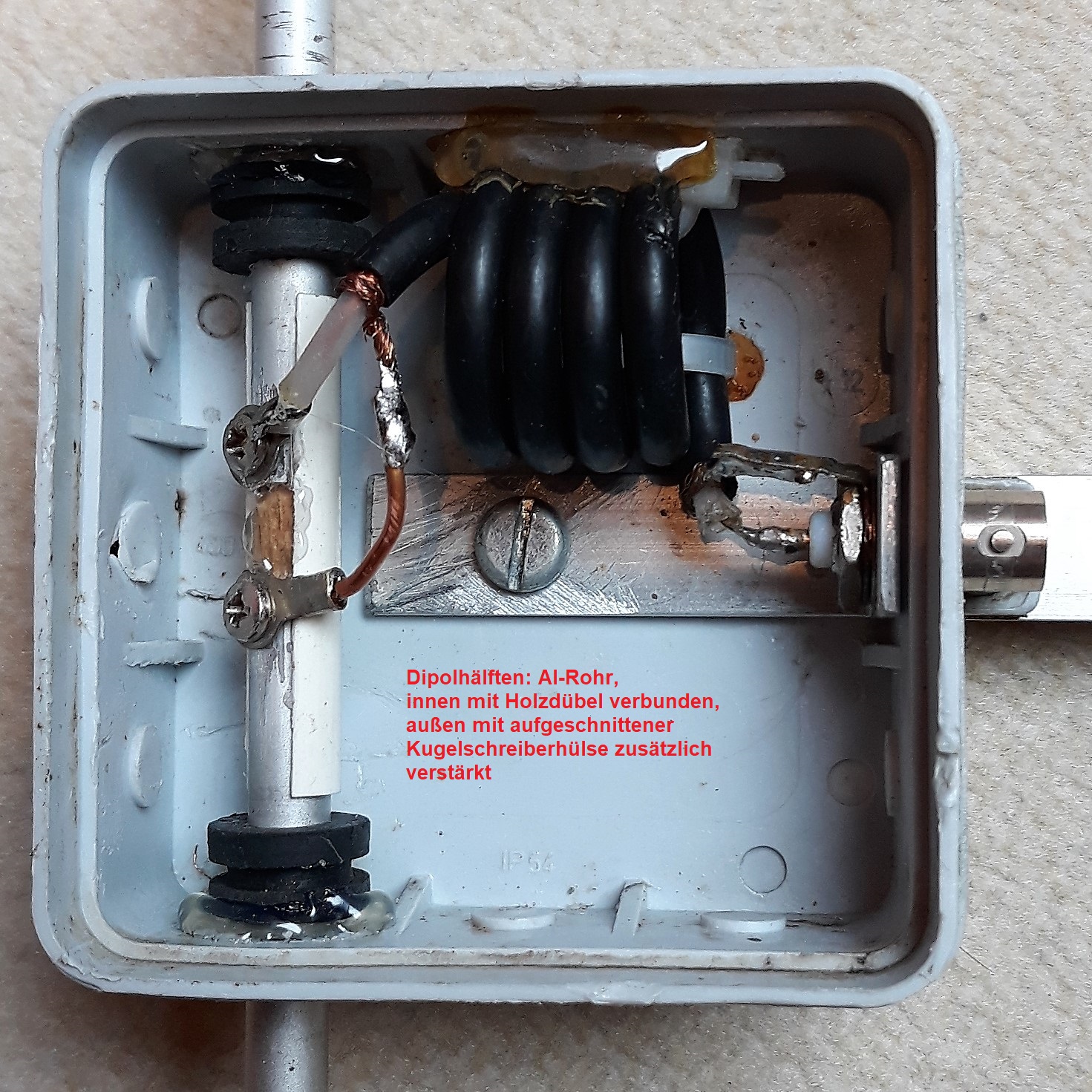

Hier ein Bild meines Dipols für das 2-m-Band. Diese Antenne kommt für Ortsrunden und die Verbindung zu unserem Heidelberger Relais DB0ZH zum Einsatz.

Die beiden Dipolhälften sind jeweils 47 cm lang und haben in der Anschlussdose einen Abstand von 1 cm. Die Gesamtlänge beträgt somit 95 cm und entspricht unter Berücksichtigung der Verkürzung der halben Wellenlänge. Die Spule aus Koaxkabel dienst als Mantewellendrossel. Soweit also alles lehrbuchmäßig ...

Interessant für Nachbauer ist möglicherweise die Befestigung der

Dipolelemente.

Die beiden Elemente bestehen aus 6 mm Aluminiumrohr, die innen durch

einen Holzdübel verbunden und gleichzeitig auf 1 cm Abstand gehalten

werden.

Die Schrauben an den Anschlussfahnen für das Koaxkabel gehen durch

die Elemente in den Holzdübel und sind somit zusätzlich

stabilisiert.

Zur weiteren Verstärkung habe ich einen alten Plastikkugelschreiber

abgesägt, der Länge nach aufgeschnitten und mit ein paar Tropfen

Sekundenkleber auf die beiden Elemente aufgeklipst (das ist die

weiße Hülse im Bild). Dadurch erhöht sich die Stabilität nochmals

erheblich.

Die beiden Gummiteile (eigentlich waren sie mal als

Durchführungsbuchsen gedacht) verhindern, dass die Elemente aus dem

Gehäue rutschen können.

Alle Teile wurden zusätzlich mit Heißkleber befestigt und wetterfest

gemacht.

Ideen rund um den DK9SQ-Portabelmast

Beim Zähne putzen ist mir die Idee gekommen, die verbrauchten

Aufsteckbürsten nicht einfach wegzuwerfen.

Wenn man die Aufsteckmechanik direkt oberhalb des Plastikrings absägt und anschließend das

Innenleben entfernt, passt der Konus exakt auf das zweitoberste Element

eines DK9SQ-Mastes (und vergleichbarer Portabelmasten und

"Angelruten" sicherlich auch).

Durch die vorhandenen Bohrungen und Langlöcher lassen sich

Antennendrähte, Abspannschnüre etc. befestigen und wieder abnehmen,

ohne dass es dazu Klebeband o.Ä. bedarf.

Beim Zusammenschieben des Mastes kann das Teil sogar aufgesteckt

bleiben, weil es im dritten Element mit verschwindet!